みなさん、サプリメント飲んでいますか?

これまで私は当サイトでさまざまなサプリメント情報について発信してきました。

しかし、さまざまなサプリを飲み下すなかで、「ちまたで言われているほど効果を実感しなかったもの」や、「吐き気などの副作用が強くて飲めなかったもの」などがありました。

それは何故か。この疑問を解消しようとして生まれたのがこの記事です。

どうすればもっと快適にサプリメントを摂取できるのか。

サプリメントの効果を実感するにはどうしたらいいのか。

これらを研究してベストな方法をついに発見しました。

なかには超超基本的なことや、目からウロコ内容まで盛り込んであります。

この記事を読むことで、サプリメントの効果を最大限に高める飲み方がわかり、本来狙った効果が最大限得られるようになるでしょう。

サプリメントの効果を最大限に高める9つの方法

サプリメントの効果を最大限に高めるためには以下の9つの方法を実践していただきます。

- 常温水で飲む

- 基本は食後、または食事の最中に飲む

- 薬を服用している人は医師に相談を

- サプリメント同士の相性を考える

- 分子栄養学に基づいた摂取用量を検討する

- 過剰摂取のリスクもきちんと理解する

- 三大栄養素をしっかりと摂取する(特にタンパク質)

- サプリメントは「足りないものを補う」という発想を持つ

- 胃腸の状態を最強にしてサプリの消化吸収力を底上げする

とはいえ一気に取り入れるのは精神衛生上よくありません。自分ができることを1つずつ増やしていく気持ちでチャレンジしましょう。

常温水で飲む

「水で飲むのが正解」というよりも、「水で飲むのが無難である」というのが正確です。

水以外で飲むと、サプリメントの種類によっては以下のような副反応が現れる可能性があります。

- スポーツ飲料水

-

カルシウムなどのミネラルが含まれているため薬の成分を弱らせる可能性がある

- グレープフルーツジュース

-

薬の代謝酵素の働きを弱める有機化合物(フラノクマリン)を含むため、薬の代謝に時間がかかってしまい、効果を増強させるので、場合により危険

- コーヒー、お茶、紅茶

-

カフェインやタンニンは、サプリメントの栄養素と結合して吸収を妨げる場合がある

- 牛乳、乳製品

-

有効成分がカルシウムと結合して、効果が半減してしまう可能性あります

- アルコール

-

アルコールは多くの薬の働きに影響を及ぼす。血中濃度の上昇によるサプリメントの作用・副作用の増強の可能性がある。

以上の点を考慮すれば、リスクが一番低いのが常温水ということがわかります。冷水じゃないと飲めないという方も、薬やサプリメントを飲むときだけは常温に近い温度で飲むことをおすすめします。

なぜなら、冷水ではサプリメントが胃や小腸で溶けにくく、十分に吸収されないからです。これすなわちサプリの効き目が出にくくなるということ。なるべく氷が入ったきんきんな水で飲まないように意識してみましょう。

基本は食後、または食事の最中に飲む

基本的にサプリを飲むタイミングは薬と同じ食後です。もし忘れそうなら食事の途中で飲んでください。

サプリを飲むタイミングが食後である理由は、サプリの吸収率や効果を向上させるためです。

食べ物を摂取することで、胃の中の酸や消化酵素が分泌されます。それによって薬の溶解や吸収が促進されるため、食後に薬を服用することで効果が得られやすくなるのです。

他の理由としては、サプリのなかには食事と一緒じゃないと吸収しないものも多いためです。

例えば、ビタミンA・E・などの脂溶性ビタミンは、脂質のある食事とともに取ることで吸収率が上がります。

ただし、ビタミンB・Cなどの水溶性ビタミンは2~3時間で排出されますので、一気に取るのではなく、こまめに補給しましょう。

このように、それぞれのサプリの特徴を理解ながら摂取することで、効果は段階的に上がります。ただし、一気に覚えることは難しいので、サプリを摂る習慣が身についてきたときに考えてみるとよいかもしれません。

薬を服用している人は医師に相談を

サプリメントは栄養補助食品のものがほとんどですので基本的には安全です。しかし、薬と併用する際は飲み合わせが良くないことで副作用が出ることがあります。病院で処方されている薬がある場合は医師に相談をして下さい。

少しだけ代表的な例を上げます。

- クロレラ含有食品・青汁(ケール)・スピルリナ

-

ビタミンKを多く含み、血液凝固防止剤ワルファリンの作用を阻害し、薬の効果を弱める。

- セイヨウオトギリソウ(セントジョーンズワート)

-

抗てんかん薬・気管支拡張薬・強心薬・抗不整脈薬・免疫抑制剤・血液凝固剤などの薬の効果が弱くなるおそれがある。

- イチョウ葉エキス

-

抗血小板作用(血を固まりにくくする)があるため、血液凝固防止薬・解熱鎮痛剤との併用により、出血傾向が強くなる可能性がある。

- DHA

-

血糖値を上昇させる効果もあるため、糖尿病治療薬と相性が良くありません。(糖尿病は他にもダメな組み合わせが非常に多いので注意)

サプリメント同士の相性を考える

「薬×サプリメント」の飲み合わせによって、薬の副作用が強く出るように、サプリメント同士にも実は相性があります。相性が悪いサプリメント同士を摂取することで、摂取量を守っていても副反応が強くなる場合があるのです。

- ハーブ×ハーブ(似た効用のハーブ同時摂取で副反応の可能性あり)

- 鉄×ビタミンE(吸収効率が悪くなる)

- 鉄×タンニン(タンニンが鉄の吸収を阻害)

- 亜鉛×カルシウム(吸収効率が悪くなる)

これは一例に過ぎません。

扱うサプリの種類が増えるとこういったトラブルがたまに起きます。

このときに、起きた不調が体調によるものなのか、飲み合わせが悪かったのか検証することが必要です。健康を本気で志すのであれば、健康に時間をかけ、全面的に向き合う姿勢をもちましょう。

分子栄養学に基づいた摂取用量を検討する

日本のサプリメントに対する認識は、米国やヨーロッパに比べると遅れていると言われています。この認識の遅れは、サプリメントの有効成分の含有量にも大きく影響しています。サプリメントを最大限に効果を発揮させるためには、必要量を考える必要があります。

- 日本のサプリの認識→「欠乏症を補う量」

- 米国のサプリの認識→「病気を積極的に治す量」

米国においては、医療費が非常に高額であるという背景もあり、サプリメントの普及に大きく貢献しています。

日本では2000年に第6次改定日本人の栄養所要量が制定され、初めて栄養素の摂取量の上限が定められました。

これは「過剰摂取による健康障害を回避するための上限値(耐用上限量)」ということで、日本のサプリメントメーカーの多くは、この標準摂取量を超えないように、量を定めています。

例えば、ビタミンCは風邪の予防に必要なビタミンですが、厚生労働省の「日本人食事摂取基準2020年版」によると、ビタミンCの推奨摂取量(成人)は100mgです。

このため、国内大手のビタミンCサプリメントメーカーのサプリは1カプセルあたり100~500mgあたりのものが大半です。一方で、アメリカのサプリだと1カプセルあたり1000~2000mgあたりのものが一般的です。

しかも、含有量がこれほど違うにもかかわらず、金額的には日本のサプリメントのほうが圧倒的に高いです。そのため、海外から積極的にサプリを取り寄せている人も増えています。(私もその一人)

近年ビタミンCは、量を多く摂ったときのみに、免疫を上げる効果や、がんの予防効果があるという報告がなされています。

これはビタミンCのみに限った話ではありません。ビタミンB、D、Eなどを中心としたビタミン類、マグネシウム、亜鉛などを中心としたミネラル類なども同じです。

このことから、とくに持病がなく健康体で、さらなる健康を目指している方は、商品パッケージに書かれている摂取量だけでなく、分子栄養学で推奨されている摂取量を参考にすることをおすすめします。

過剰摂取のリスクもきちんと理解する

さきほど、栄養の摂取量が絶望的に足りないという話をしました。しかし、栄養素には、必要以上に摂りすぎると体に悪い影響を与えるものがあります。

それは、上限値が設定されているビタミンA、ビタミンD、亜鉛、ナイアシン、ビタミンB6、葉酸などの栄養素を見ると分かります。これらは、細胞の核に働きかけて遺伝子の発現をコントロールするものが多く挙げられます。

これらの栄養素は、個人レベルの必要量を考慮せずに、たくさん摂るのは危険です。

例えば、ビタミンAの過剰摂取は頭痛や食欲不振。ナイアシンの過剰摂取は消化不良、重篤な下痢、便秘、肝機能低下、劇症肝炎など、消化器系や肝障害などのリスク向上。ビタミンEの過剰摂取に関しては、寿命が短くなる。といったデータがあります。

裏を返せば、絶望的に足りていない栄養素である場合は、上限を超えた摂取が特効薬になることもあります。これを知るには、分子栄養学の知識を日々アップデートすることが必要なのです。

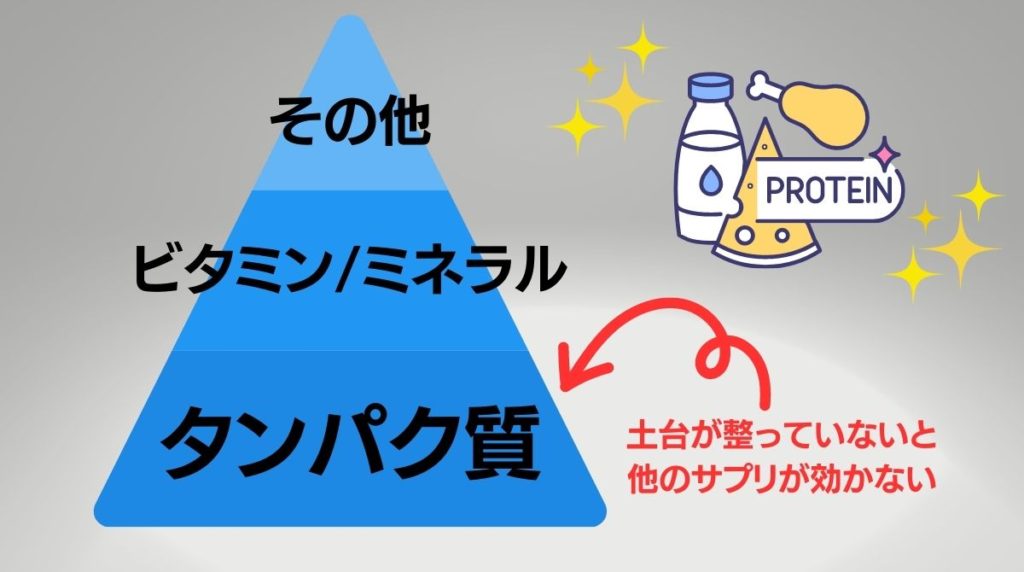

三大栄養素をしっかりと摂取する(特にタンパク質)

皆さんもご存じのとおりサプリメントは食事の代用品ではありません。

糖質、脂質、たんぱく質という3大栄養素がなければサプリメントの効果は充分に発揮できません。

重要な順番は、「糖質<脂質<タンパク質」です。

タンパク質は胃の中で分解され、アミノ酸になってから吸収されます。この際、アミノ酸は特別な輸送システムを使って吸収されるため、タンパク質を一緒に摂取することで、サプリの吸収率が向上するとされています。また脂質は脂溶性(E、D、Kなど)サプリの代謝に役立ちます。

つまり、サプリの効果を最大限に高めるには、普段から充分なタンパク質が補給されていることが大前提なのです。サプリをしっかりと吸収できなかったら、ただのウ〇チになるだけです。

サプリメントは「足りないものを補う」という発想を持つ

サプリメントはさきほども申し上げたとおり栄養補助食品です。言い換えると「足りないものを補うための栄養素」ともいえます。なので、過信しすぎはよくありません。

つまり「必要な栄養素は全てサプリメントで摂取しているから毎日カップ麺とか弁当でいいや」といった極端な考え方はナンセンスということ。何事もバランスが大事です。

あくまでも「食事で摂れる栄養素は食事から、足りないものをサプリで追加していく」という発想を大事にしましょう。

胃腸の状態を最強にしておく

サプリメントの効果を最大限に高めるには、胃腸の環境を最高な状態にしておくことが大事です。

「サプリをせっせと摂っているのに思った効果が出ない!聞いているのと違う!」という方は、実は胃腸が悪いためだったなんてことが本当に多いと感じています。

気付くのに随分かかったが、私も胃腸トラブルのせいでサプリがまったく効かなかった時期が長かった。

胃腸が悪いと、栄養が消化吸収されにくくなり、どんなに高価なサプリを摂っても効くことはありません。せっかくお金を払っているのにそんな悲しいことがあったらイヤですよね。

例えば、胃酸はミネラルをイオン化して吸収できる形にします。なので、正常に胃酸が分泌されない、または胃酸が少ない方は吸収されません。また、悪玉菌が優位の状態では、サプリが悪玉菌のエサになってしまう場合もあるのです。(例えば、腸内のカンジダ菌は鉄分が大好物!鉄分によってカンジダ菌が増殖する)

このことから、サプリの効果を上げるには胃腸を最強にしておくことが非常に大切なのです。

そのための関連記事は以下にまとめてありますので、ご覧ください。

おわりに:共にサプリメンターを目指そう

今回のまとめです。

- 常温水で飲む

- 基本は食後、または食事の最中に飲む

- 薬を服用している人は医師に相談を

- サプリメント同士の相性を考える

- 分子栄養学に基づいた摂取用量を検討する

- 過剰摂取のリスクもきちんと理解する

- 三大栄養素をしっかりと摂取する(特にタンパク質)

- サプリメントは「足りないものを補う」という発想を持つ

- 胃腸の状態を最強にしてサプリの消化吸収力を底上げする

これらは一つ一つ見ればどれもあたり前でかんたんなこと。ですが全部できている人は私含めてほとんどいません。今回の記事をきっかけに普段の生活からサプリメントとの付き合い方を見直すきっかけになれば幸いです。

それではあなたのサプ活に幸あれ!