- 野菜の栄養価の変化に興味がある人

- 情報の真偽を見極めたい人

- 手軽に野菜不足を解消したい人

今日はサラダ食べましたか?

そのサラダ、数十年前に比べて栄養価が大幅に下がっていると言われたらどうでしょうか。

そう、これは単なる都市伝説ではありません。

科学的な研究によって明らかにされた、衝撃の現実なのです。

にもかかわらず野菜の栄養価は昔も今も変わらない」なんて言っているメディアもあります。

一体、何が真実なのでしょうか?

その背後には、複雑な利害関係が絡み合っているのかもしれません。

でも何より大切なのは、私たち自身が正しい情報を手に入れ、自分と家族の健康を守ること。これに尽きます。

そこで本記事では、権威ある研究データを基に、野菜の栄養価が低下した原因を徹底的に紹介。

そして、その状況下でも賢く栄養を補う方法を、具体的にお伝えします。

この記事を読めば、「野菜の栄養価が下がった」という事実を、単に知識として知るだけではありません。 その背景を理解し、今日からの食生活に活かせる実践的な方法まで、手に入れられるのです。

さあ、目を背けたい事実に狙いを定めて健康を守る知恵を身につけましょう!

多くの利害関係が絡んでいるため日本で一般的に知られる内容ではない。むしろ否定されるだろう。しかし、残念ながらこの話の多くは海外メディアから得たもので内容の質も高い。言論の自由を用いて切り込ませてもらう。

昔と比べて今の野菜の栄養素はどれだけ減っている?

みなさん、驚愕の事実から話を始めましょう。実は、私たちが毎日食べている野菜の栄養素、特にビタミンやミネラルが、昔に比べて著しく減少しているんです。

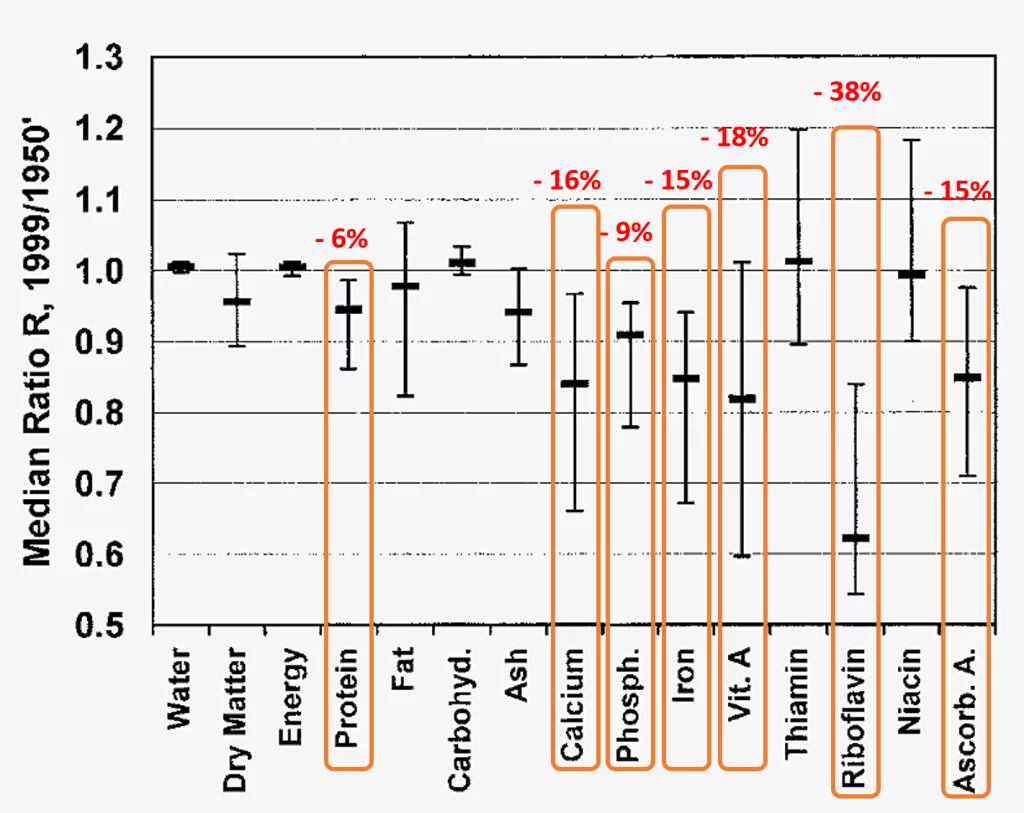

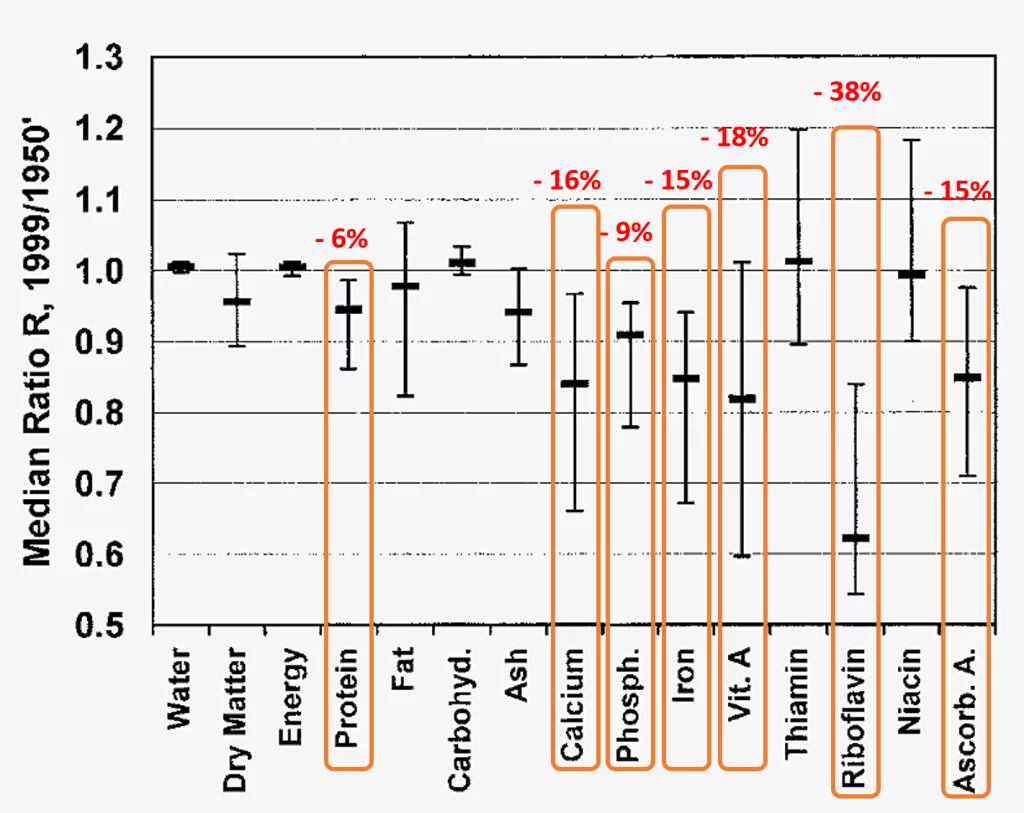

画期的な研究として、テキサス大学オースティン校のドナルド・デービス教授と彼のチームは、43種類の野菜と果物について、1950年と1999年の両方の米国農務省の栄養データを研究しました[*]。

その結果は以下。(1950年⇒1999年の栄養価)

- タンパク質含有量が6%減少

- リンが9%減少

- 鉄分が15%減少

- ビタミンC(アスコルビン酸)が15%減少

- カルシウムが16%減少

- ビタミンAが18%減少

- ビタミンB(リボフラビン)が38%減少

これらのデータは、米国農業科学雑誌(AJAS)や他の学術誌に掲載されており、その信頼性は高いです。

British Food Journalで掲載された英国の研究者アンマリー・メイヤー博士が行った研究からも引用します。こちらは、1930年から1980年にかけての野菜や果物の栄養価の変化を調査しました。

その結果、20種類以上の野菜と果物に含まれるカルシウム、マグネシウム、鉄の平均含有量が、50年の間に著しく減少したことが示されました。特に、カルシウム含有量は平均で19%、マグネシウムは35%、鉄は22%もの減少が見られました。

では、なぜこのような栄養価の低下が起こっているのでしょうか?その理由については次のセクションで掘り下げていきます。

野菜の栄養素が激減した4つの原因

さて、私たちの食卓に上がる野菜の栄養価がどうして昔に比べて低下してしまったのか、その原因について探ってみましょう。この問題は複数の要因が絡み合っており、一言で説明するのは難しいのですが、主要な原因を幾つか挙げてみます。

1. 品種改良と栄養価のトレードオフ

近年の農業技術の進歩は目覚ましいものがあり、特に品種改良によって、収量が増加し、病害虫への耐性が強い作物が開発されています。しかし、このような改良によって収量と成長速度を優先した結果、栄養価が犠牲になるケースがあります。テキサス大学オースティン校のドナルド・デービス教授による研究では、この品種改良が栄養価の低下に一因となっていることが示唆されています。

2. 土壌の栄養が枯渇してきている

集約的な農業技術の使用が土壌の栄養を枯渇させ、結果として作物の栄養価が低下するという問題も指摘されています。連作や過剰な化学肥料の使用が土壌微生物の多様性を損ね、栄養吸収を助ける自然のプロセスを阻害している可能性があります。土壌中の栄養素のバランスが崩れることで、作物に必要なミネラルやビタミンの吸収が阻害されると考えられています。

3. 農業技術と栽培方法

現代の農業技術、特に灌漑や肥料、殺虫剤の使用が、作物の栄養価に影響を与えている可能性もあります。これらの技術は収量を増やすことには成功していますが、一方で作物の栄養密度を低下させることが疑われています。例えば、過剰な灌漑は作物のビタミンやミネラル濃度を薄め、肥料の過剰使用は土壌の栄養バランスを崩すことがあります。

4. 収穫後の取り扱いと保存方法

収穫後の取り扱いや保存方法も、野菜や果物の栄養価に大きな影響を与えます。長期間の輸送や保存によって、特にビタミンCなどの水溶性ビタミンが失われることがあります。また、加工食品への変換過程での栄養素の損失も無視できません。

なぜ「他の記事」では「野菜の栄養素は減っていない」と主張する?

最近、いくつかの記事で「野菜の栄養素は昔と変わらない、むしろ向上している」という主張が見られます。(参照URL:【1】【2】【3】)

例えば、「現代の農業技術の進化により、野菜は以前よりも栄養価が高い」とか、「分析方法の改善で、過去のデータは信頼できない」といった内容です。

しかし、これらの主張にはいくつかの誤解が含まれているため、科学的根拠をもとに反証を試みましょう。

「分析技術の進歩」についての反証

「分析技術の進化により、昔の野菜が栄養満点だったというのは錯覚だ」という意見について。実際のところ、分析技術の進化は、過去の野菜に含まれる栄養素の正確な測定を可能にしました。

しかし、これが過去のデータが不正確だったという証拠にはならず、むしろ多くの研究によって、特定の栄養素が過去数十年間で減少していることが確認されています。

したがって、技術進化を根拠に過去の野菜の栄養価を過小評価するのは誤りです。

「農産物の多様性と誤解 」についての反証

また、「野菜や果物の栄養価は品種や栽培方法によって大きく変動するため、全体として栄養価が低下しているわけではない」という主張もあります。

確かに個々の品種や栽培条件によって栄養価には変動がありますが、多くの研究で見られるのは、平均的な栄養価の低下傾向です。

品種改良が収量増加に重点を置いて行われ、その結果として栄養密度が犠牲になる傾向にあることは、多くの科学的研究によって示されています。

まとめ:「野菜の栄養素は減っていない」と主張するには根拠が薄すぎる

以上の反証からわかるように、「野菜の栄養素は減っていない」という一部の記事の主張は、科学的根拠に基づいた全体像を正確に反映していない可能性があります。

実際には、野菜の栄養密度が過去に比べて低下している可能性が高いという1本の筋道から考えると理解が早いです。

そもそも過去のデータと現在のデータを直接比較する際には、その背景にある科学的根拠を十分に理解することが求められます。表データを用いて、「ほら、昔のデータなんてアテにならないよ」といった机上の空論みたいな内容に騙されないでください。

野菜の不足分は「青汁」で補うべし!

「いやいや、こうなるとお前もいきなり怪しいわ!!」と思ったあなた。ちょっとだけ待ってください。

まず、野菜の栄養価が下がってるって話、これが本当なら、野菜だけで必要なビタミンやミネラルを摂るのは、正直キツイ。これは事実ですよね。

それに、毎日いろんな野菜を買ってきて、料理するって、お金も時間もかかります。これも事実です。

じゃあ解決策は?そこで、登場するのが青汁です。

青汁は、ケールや大麦若葉みたいな栄養たっぷりの緑葉野菜をギュッと濃縮。ビタミンもミネラルも食物繊維も、青汁でバッチリ摂れちゃいます。これは商品の栄養表示をみれば明らかです。

でも、青汁選びには注意してください。なぜなら市場には、栄養0に近い「偽物青汁」もあるからです。

ぶっちゃけ、変にフルーツ風味にして飲みやすくする必要はないんです。結局、糖質のカタマリみたいな青汁を飲ませて「健康になった気分」になるだけ。

だからこそ、私に”本物の青汁”を紹介させてください。わざわざいうのもアレですけど、私は青汁歴20年、ここ3年で1000杯以上飲んでる青汁マニアです。

以下の記事では、原材料をすべてチェックして、本当に栄養が詰まってるかどうか、しっかり見極めた青汁を3つ紹介しています。正直、現状ではこれら以外飲む気になれません。

もし私の意見に賛同してくださるなら参考にしてみてください。

おわりに:偏った情報にまどわされないために。

さて、最後に「野菜の栄養素は減っていない」という主張について、ちょっと考えてみましょう。

もしかしたら「これって陰謀論なのかもしれない」という話です。

例えば、「野菜の栄養素は減っていない」と言うと得をする人は誰でしょう?

- 農薬や化学肥料を製造販売する企業

- 大規模農業を行う農場や企業

- 一部の食品業界関係者

- スーパーマーケットや食品小売業者

こういった大手企業が、栄養士などの権威ある人を使って「野菜の栄養は大丈夫!」と言わせたら? 私たち一般人は、簡単に信じ込んでしまうかもしれません。

こういった情報に振り回されない方法は「情報の出どころはどこか」ってことを意識してみることです。

ネットの情報でも、友だちからの話でも、一度立ち止まって、「本当にそうなの?」と自問自答してみる。 情報の出所を確かめ、なぜその情報が出回っているのかを考えるのです。

情報があふれるこの時代、私たちは自分で情報を選び取る力を持たなくてはなりません。

そのための第一歩は、常に疑問を持ち、自分で考えること。